2025年8月31日,国家认证认可监督管理委员会正式发布《质量管理体系认证规则(CNCA-QMS-01:2025)》,并于2026年1月1日起实施。新规标志着我国质量管理体系认证进入更严格、更精准、更高效的新阶段。以下从五大维度解析新规亮点:

一、对认证机构的要求

1.新规明确要求认证机构的活动必须围绕国家经济和社会发展目标,重点服务于经济社会高质量发展。这意味着认证不再只是一张证书,而是推动企业提升核心竞争力、实现可持续发展的工具。认证机构需建立更完善的风险防范机制,并对认证结果承担更长期的法律责任。

2.每个审核员参加包括 QMS 在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180 天/周期年。每个QMS审核员在1个周期年内(从2026年1月1日之后的任意起始日期开始计算,连续满12个月为一个周期年。例如,从2026年1月16日开始的周期年,截止日为2027年1月15日),参加包括QMS在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180天。

3.认证机构拥有的 QMS 有效认证证书的数量应与该机构QMS 审核员数量相匹配,人均每个审核员匹配的包括 QMS 在内的管理体系有效认证证书总数不应超过 50 张/周期年。

4.认证机构应严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求,在中华人民共和国境内开展 QMS 认证活动中收集和产生的重要信息和数据应当在境内存储,确保信息和数据处于有效保护和合法利用的状态。这不仅是对认证机构的要求,也提醒企业数据安全已成为整体质量管理中不可或缺的一环。

二、人员要求

1.在拟开展的QMS认证业务范围,具备2名(含)以上QMS专业领域审核员。专业领域审核员低于2人的,则不能开展该认证业务范围的QMS认证。

2.组建审核组的要求:至少 1 名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核;至少 1 名认证机构的专职审核员,并确保专职审核员全程参与 QMS 审核过程。每次审核均应有专职审核员全程参加,包括初次认证审核的第一阶段。当发生突发情况或不可抗力时,认证机构可更换专职审核员,但应确保审核过程全程有专职管理体系审核员参加。对于多场所的审核活动,不要求专职审核员参与每一个场所的现场审核。颁发子证书的场所的现场审核活动,应有专职审核员全程参加。

三、审核流程精细化

1.初次认证分为第一阶段和第二阶段,两阶段间隔调整为:最短不应少于5日,最长不应超过6个月。如果需要更长时间间隔,应重新实施第一阶段审核。

四、合同管理透明化

通过申请评审的,认证机构应与每个认证委托人签订具有法律效力的认证合同,明确认证服务的费用、付费方式和违约条款,及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向认证机构直接支付。认证机构在2025年12月31日前已签订的认证合同可继续执行,但2026年1月1日(含)后新签订的认证合同应满足新规则的要求。认证委托人应向认证机构直接支付认证费用,不得通过第三方支付。认证委托人的上级单位(如认证委托人所属的集团公司、事业单位、社会团体或机关)向认证机构支付费用是可接受的形式。

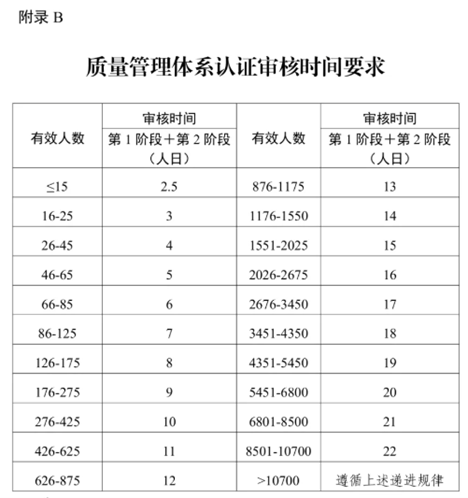

五、审核时间要求

比较旧版规则审核时间,企业有效人数在15人及以下,分为3档,第一档(1-5人)初审审核时间只有1.5人日,第二档(6-10人)初审审核时间只有2.0人日,第三档(10-15人)初审审核时间2.5人日。新版规则中企业有效人数小于或等于15人,初审(第一阶段和第二阶段)的审核时间统一为2.5人日。

新版规则的实施,既是挑战,更是机遇。企业和认证机构可通过严格遵循新规要求,将质量管理体系认证转化为提升核心竞争力、构建可持续发展能力的战略资产。